目次

鼻づまりの原因となる

鼻中隔弯曲症

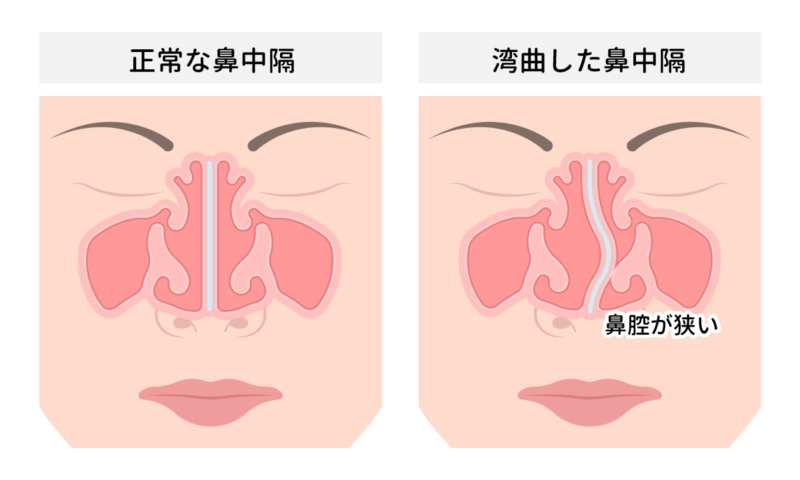

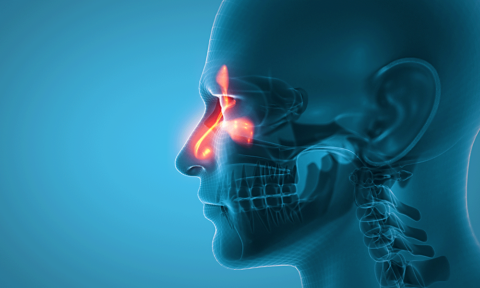

鼻中隔弯曲症とは、左右の鼻腔を仕切る鼻中隔が、鼻の奥にで左右どちらかC字またはS字状に強く曲がっている状態を指します。

鼻中隔弯曲症とは、左右の鼻腔を仕切る鼻中隔が、鼻の奥にで左右どちらかC字またはS字状に強く曲がっている状態を指します。

鼻と鼻中隔は成長とともに大きくなり前後、上下に広がります。

その過程で、鼻中隔にたわみ(弯曲)が生じることがあります。

この弯曲は、10歳頃から徐々に強くなり、女性では13~15歳、男性では15~18歳頃に完成します。

鼻中隔の弯曲は、頑固な鼻詰まり(鼻閉)、鼻出血、副鼻腔炎などの原因となることがあります。

成人の90%以上に弯曲が存在しますが、弯曲が強く鼻閉の症状が続く場合に治療が必要とされます。

鼻中隔の曲がりを治す

「鼻中隔矯正術」

鼻中隔矯正術の目的は、鼻中隔の曲がった部分を正常な状態に戻すことです。

手術では、曲がった軟骨や骨を取り除き、真っ直ぐな状態に矯正します。

これにより鼻腔内の空気の流れが改善され、鼻詰まりや呼吸困難などの症状が軽減されることが期待されます。

通気の妨げになる部分だけを切除するため鼻の外見は変わりません。

鼻中隔矯正術の方法

①

鼻中隔(鼻の中央にある板)が

曲がっており右側の鼻が狭くなっています。

②

鼻の内部から鼻中隔に切り込みを入れます。

この切込みから鼻中隔の粘膜を剥離していき、

曲がった軟骨や骨を露出します。

③

弯曲の原因となっている軟骨や骨を切除します。

④

術後粘膜が落ち着くと鼻の通りが良くなります。

当院では内視鏡と手術器具を鼻孔から挿入し、鼻内で手術を行いますので顔に傷は残りません。

鼻中隔矯正術の効果

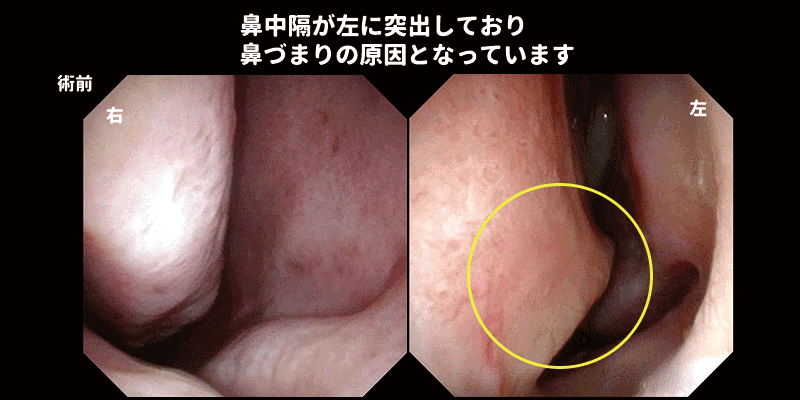

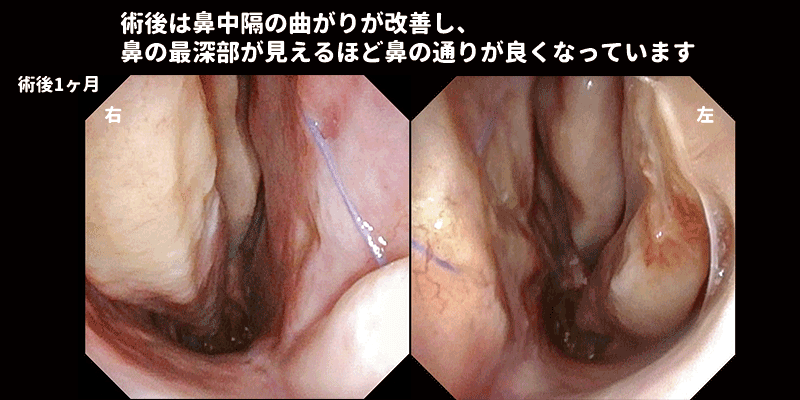

術前の写真では左側へ棘のように突き出た鼻中隔が鼻の通りを悪くしています。

術後は鼻中隔の曲がりが改善し、鼻の奥まで見通せるようになり鼻づまりが改善しています。

(紫の線は鼻中隔の縫合糸です。自然に溶ける糸のため抜糸は不要です。)

(すべての方で同様の術後結果を約束するものではありません)

鼻中隔湾曲症の症状

鼻閉(鼻づまり)

鼻中隔弯曲症で、最も問題になるのが鼻づまり(鼻閉)です。

高度な鼻中隔弯曲症ではS字に曲がっていることも多く、両側の鼻で空気の通りが悪くなります。

鼻出血

鼻中隔の隆起が強いと、その頂点は物理的に傷が付きやすくなり鼻出血を繰り返すことがあります。

副鼻腔炎の悪化

鼻の空気の通りが悪いと、副鼻腔の換気が悪くなる場合があります。

副鼻腔炎になった際に換気が悪いと慢性副鼻腔炎に移行する場合があります。

睡眠時無呼吸症の悪化

鼻閉により鼻呼吸ができなくなると、夜間の呼吸がしにくくなります。

これにより睡眠時無呼吸症候群の症状が悪化して言う場合があります。

口呼吸を引き起こしウィルス感染を起こしやすくなる

夜間鼻呼吸ができないと口呼吸となります。

口呼吸では咽頭が乾燥し、ウィルスに対する抵抗性が落ちます。

このため結果的にインフルエンザやかぜなどのウィルス感染をおこしやすくなります。

鼻中隔弯曲症に対する検査

鼻中隔矯正術の前に行う検査を紹介いたします。

必要に応じて複数の検査を行い矯正すべき部位を判断します。

内視鏡検査

内視鏡を用いて、鼻中隔後方の曲がりの程度を確認します。

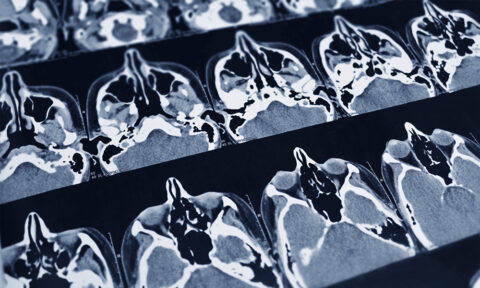

CT

鼻中隔の曲がりが強すぎて、内視鏡でも後方が見えない場合に鼻中隔の曲がりを確認する方法です。

副鼻腔も含めて撮影するため、副鼻腔炎や肥厚性鼻炎の有無の評価も同時にできます。

アレルギー検査

鼻中隔弯曲症にアレルギー性鼻炎を併発している場合、症状がより強く出ます。

鼻中隔弯曲症とアレルギー性鼻炎どちらかだけを治療をしても症状が十分に改善しない場合があるため、アレルギー性鼻炎・花粉症がないかを確認します。

鼻中隔矯正術は

こんな人におすすめ

- 薬で鼻閉が改善しない方

- 鼻づまりに対してレーザー治療を行ったが、あまり改善しなかった方

- 鼻声の方

- 匂いのわかりにくい方

手術の流れ

-

- 1外来受診

- 鼻づまりの症状について手術希望をうかがいます。

また、他院からの紹介状や画像データがある場合は持参ください。

鼻中隔弯曲の程度がひどい場合は、医師から手術をおすすめする場合もあります。

-

- 2薬への反応を評価する

- 紹介状がない場合は、まずは鼻づまりなどに対する投薬治療を行いその反応性を評価します。

期間は状況によって異なりますが、最低2週間から1ヶ月程度です。

投薬治療で効果が不十分である場合に手術の適応となります。

(他院からの紹介状がある場合は保存治療が無効であることの証明となるため省略が可能です。)

-

- 3手術日の決定

- 投薬治療で改善がない場合、手術の適応となります。

この段階で空きのある日程の中から選択いただき手術日を決定します。

-

- 4術前検査

- 鼻中隔矯正術を行う前に各種検査を行い日帰り手術適応について検討します。

またCTで肥厚性鼻炎や慢性副鼻腔炎などの合併症があった場合、同時手術をおすすめすることもあります。

(内科的疾患などがあった場合は入院での手術をおすすめする場合があります。)

-

- 5手術当日

- ・術前点滴、術前処置

鎮静剤を点滴を行います。

また術前処置として鼻の中に麻酔液のついたガーゼを挿入し15~20分程度安静にします。

・手術

手術開始時に局所麻酔をおこないます。

鼻の穴から1cm程度奥で鼻中隔の粘膜を薄く切開します。

軟骨や骨から粘膜を剥離し、鼻づまりの原因となっている範囲の曲がった軟骨・骨を切除します。

切開した粘膜を縫合した後、鼻の中にタンポン(スポンジ)を挿入して手術終了です。

・帰宅

手術後に約1時間安静にする時間を取り、問題がないことを確認し帰宅となります。

-

- 6術後

- 3~4日後に鼻内のタンポンを取り除きます。

その後は週1回程度の経過観察を行います。(傷の治り方によって前後します)

術後の粘膜はゴミが付きやすくなるので、自宅では鼻洗浄を頻回に行っていただきます。

切開した傷は1週間程度でくっつき、1ヶ月もすると粘膜は出血しにくい安定した状態になります。

完全に粘膜が回復するまで3ヶ月程度かかるため、術後の経過観察を継続します。

手術時間

鼻中隔矯正術は約30分ほどで終わりますが、

多くの場合、他の手術

(粘膜下下鼻甲介骨切除術、後鼻神経切断術、

内視鏡下鼻副鼻腔手術)

と組み合わせて実施されます。

そのため、手術内容によっては、全体で2時間前後かかることがあります。

鼻中隔矯正術の合併症とリスク

術後出血

粘膜を切開したり、骨を切除するため術後数日は少量の出血があります。

鼻にスポンジを入れているときは大きな問題になりません。

大量に出血することは大変まれですが、その場合は止血の処置を行う必要が生じる可能性があります。

鼻中隔穿孔

鼻中隔穿孔とは鼻中隔に穴が残ってしまうことを指します。

極度に曲がりの強い鼻中隔弯曲症では骨や軟骨が棘のようになっている場合があります。

この場合その頂点の粘膜は大変薄くなっており脆弱です。その部分に穴が空いてしまう場合があります。

逆側の粘膜を温存できればその穴は塞がりますが、稀に両側の粘膜に穴があき、

術後その穴が残ってしまう場合があります。

多くの場合生活に支障がありませんが、希望があれば閉鎖することも可能です。

鞍鼻

鞍鼻とは鼻の高さが下がってしまうことを指します。

鼻を形作る骨や軟骨を切除すると鼻が低くなる場合があります。

しかし通常の鼻中隔弯曲症では鼻の形を支える部分には手を加えないため術前後で鼻の高さは変わりません。

当院では鼻中隔の弯曲部分のみを切除し、鼻の高さを変えないような手術を行っております。

鼻中隔血腫

鼻中隔血腫とは、鼻中隔の粘膜の間に血液が溜まってしまうことを指します。

左右の鼻中隔粘膜の間に血液が溜まることがあります。

術中の止血をしっかり行っているのでこれが起きることは稀です。

万一生じた場合には注射針で穿刺を行ったり、血の塊を除去します。

手術費用

手術名:鼻中隔矯正術

[ K347-3 内視鏡下鼻中隔手術Ⅰ型(骨、軟骨手術)]

| 保険点数 | 6,620点 |

| 自己負担額 | 19,860円(3割負担) |

(これに加えて再診料、処方料、術前の検査費用などがかかります。)

他に鼻閉の原因疾患が

併発していた場合

鼻閉でお困りの方は

-

- 肥厚性鼻炎

- 慢性副鼻腔炎

- アレルギー性鼻炎

などの鼻の疾患を併発している場合があります。

その場合は同時にそれらの症状を改善する手術を施行することも可能です。

鼻中隔矯正術以外の手術の適応についても判断しますので、一度受診ください。

高額療養費制度について

手術総額が一定額を上回った場合、「高額療養費制度」もご利用できます。

高額療養費とは、1ヶ月単位で定められた医療費以上の自己負担が免除される制度です。

ある1ヶ月の間にかかった医療費の自己負担額が高額になった際に、一定の金額を超えた分が、あとで払い戻されます。

手術をおこなう場合には医療費が高額になりがちなため、この高額療養費制度をご紹介しております。

加入する健康保険組合に事前に手続きを行うと「限度額適用認定証」が発行されます。

この認定証を事前に申請し、手術の日にご提示いただくと負担額が軽くなります。

加入している保険(国民健康保険、健康保険、船員保険、共済組合、後期高齢者医療制度)や、年収により条件が異なります。

詳しくは加入している保険にお問合せください。

※事前に「限度額適用認定証」交付を受けなかった場合は、

手術を受けた月の翌月の初日から2年以内に手続きすれば適用されます。

医療保険組合独自の

付加給付制度について

高額療養費制度以外に保険組合独自の「付加給付」として、上記の高額医療費の額よりも低い自己負担限度額を設定している組合もあります。

詳細につきましては、ご自身が加入する保険組合にお問い合わせください 。

*手術費用以外に術前の検査料、再診料、術後の薬剤料等が加わります。