目次

慢性副鼻腔炎とは

「副鼻腔」とは鼻の奥にある

小さな空洞の集まり

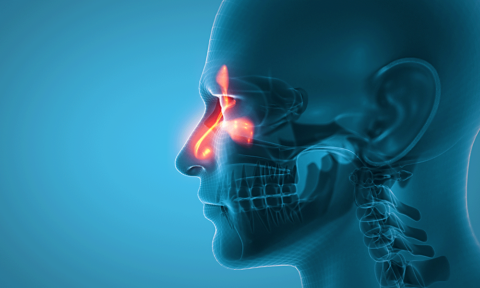

副鼻腔は鼻の奥にある小さな空洞が集まってできた空間です。

副鼻腔は大きく分けて

・額の奥にある「前頭洞」

・目の下~鼻の側面にある「上顎洞」

・両目の間にある「篩骨洞」

・最深部にある「蝶形骨洞」

があります。

副鼻腔の機能としては空気中のちりなどの除去、加湿、声の反響などがあります。

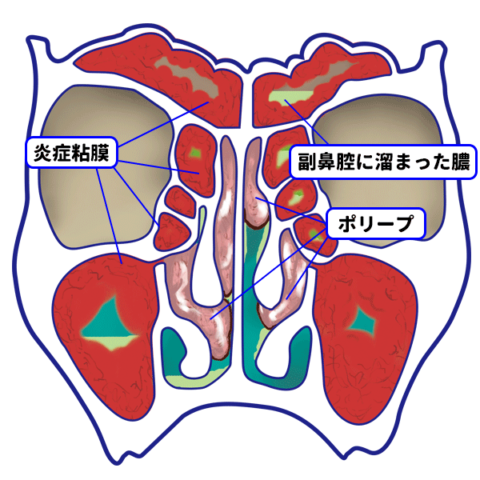

「副鼻腔炎」とは

副鼻腔の換気が悪くなった状態

副鼻腔は骨と粘膜でできた空洞で、

本来は空気で満たされています。

副鼻腔に不具合があると、

副鼻腔のなかに膿がたまったり、粘膜が肥厚してしまうことで

鼻づまりや嗅覚障害、頭痛などの症状が現れることがあります。

慢性副鼻腔炎は、副鼻腔内部に長期にわたる

炎症のため、粘膜の肥厚が顕著になり

鼻ポリープ(鼻茸)ができてしまった状態を指します。

慢性副鼻腔炎の症状

- 鼻づまり:鼻の通りが悪くなり、呼吸が困難になることがあります。

- 鼻汁:鼻水が出てきます。黄色や緑色などの色がついていることがあります。

- 頭痛:目の奥や額のあたりに強い痛みがあります。

- 嗅覚障害:食べ物の匂いや香水の香りがわからなくなります。時には全く匂いを感じられなくなることがあります。

- 歯痛:上顎の副鼻腔の炎症が原因で、歯が痛くなることがあります。

- 頬の腫れ:副鼻腔内にたまった痰や膿が、頬の腫れを引き起こすことがあります。

- いびき、口呼吸:鼻づまりがひどいと、口を開けて呼吸することが多くなります。

- 睡眠障害:鼻づまりが原因で、睡眠中に呼吸が止まる「睡眠時無呼吸症候群」を引き起こすことがあります。

- 喉の違和感:粘性の高い鼻水が喉に降りていくと喉の違和感をが生じることがあります。

- 発熱:副鼻腔炎は、細菌が原因となることが多く、発熱が生じることがあります。

- 倦怠感:副鼻腔炎が進行すると、全身の疲れや倦怠感が生じることがあります

慢性副鼻腔炎の治療

~投薬から手術まで~

まずは抗菌薬や排膿を促す薬を内服することで炎症の改善を図ります。(保存的療法)

この治療法は長いと数カ月間に及びます。

それでも改善が見られない場合は手術を選択します。

特に鼻ポリープ(鼻茸)が大きくなって長時間経つ場合は、保存的療法の効果がなく手術を選択する場合が多いです。

当院では慢性副鼻腔炎に対して、局所麻酔を用いた日帰り手術を行っております。

慢性副鼻腔炎の手術について

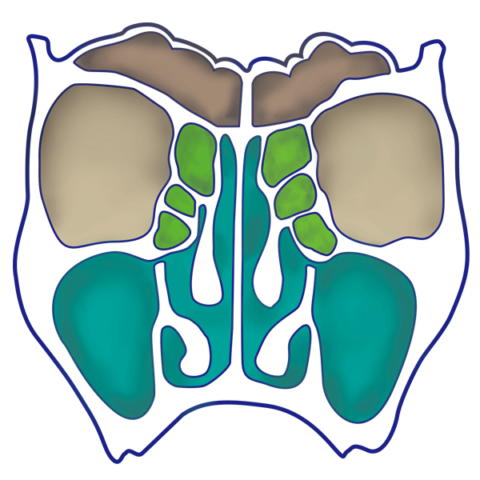

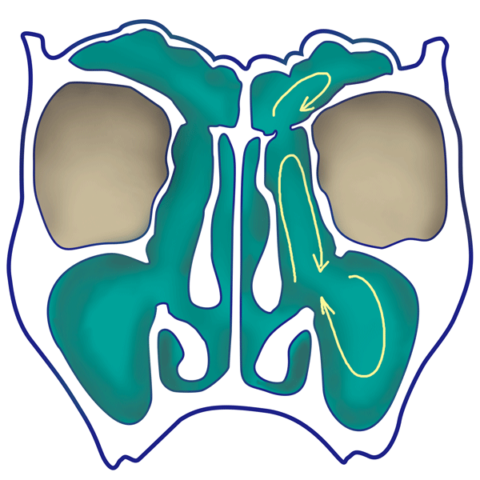

もともと副鼻腔にはそれぞれ換気用の小さな孔がありそれぞれ繋がっています。

慢性副鼻腔炎では粘膜の浮腫やポリープによってこの孔が塞がってしまい換気が悪くなっています。

慢性副鼻腔炎の治療では、副鼻腔同士の空気の流れを改善させることが必要となります。

副鼻腔炎の手術では、空気の出入り口が閉鎖してしまった副鼻腔の隔壁を取り去って内部を掃除することで広い空間にします。

これにより「副鼻腔炎になりにくい鼻の構造に作り変える」のが副鼻腔炎の手術の目的です。

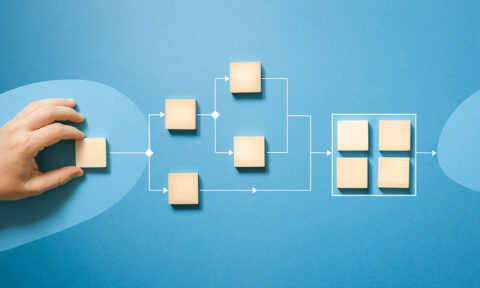

慢性副鼻腔炎の手術方法とコンセプト

鼻の奥はたくさんの小さな空間に分かれています。

これが副鼻腔です。

それぞれの空間は狭い通路でつながっており、

この通路を介して換気が行われています。

風邪や急性副鼻腔炎などの炎症により

粘膜が肥厚します。

粘膜が肥厚し、副鼻腔間の換気が悪くなり

膿がたまります。

副鼻腔から溢れ出た膿が異臭の原因となります。

炎症が長期間持続するとむくんだ粘膜から

ポリープが出現します。

ポリープが生じるとさらに換気が悪くなり、

今まで以上に副鼻腔炎が改善しにくい環境になっていきます。

この状態が「慢性副鼻腔炎」です。

手術で副鼻腔同士の隔壁やポリープを

取りのぞく事により

大きな一つの空洞に作り変えます。

これにより多少の風邪などで粘膜肥厚が生じても

副鼻腔炎になりにくくなります。

慢性副鼻腔炎の手術は今後も副鼻腔炎になりにくくする

「鼻のリフォーム」です。

内視鏡下鼻・副鼻腔手術(Endoscopic Sinus Surgery : ESS)とは

当院ではすべての行程を鼻の中から行う「内視鏡下鼻副鼻腔手術 (Endoscopic Sinus Surgery : ESS)」を採用しています。

この手術法は鼻の中で手術が完結するため外見に影響はでません。

また内視鏡を使わない手術に比べて出血や術後痛みも少なく、術後の回復も早いです。

従来の手術のように術直後に顔が腫れたり、頬がしびれるなどの後遺症もありません。

当院での内視鏡下鼻副鼻腔手術の特色

副鼻腔の近くには脳や眼といった

重要な構造が接しているため、

合併症を防ぎながら正確な手術を行うためには高度な内視鏡手術の技術と専用の手術器械を必要とします。

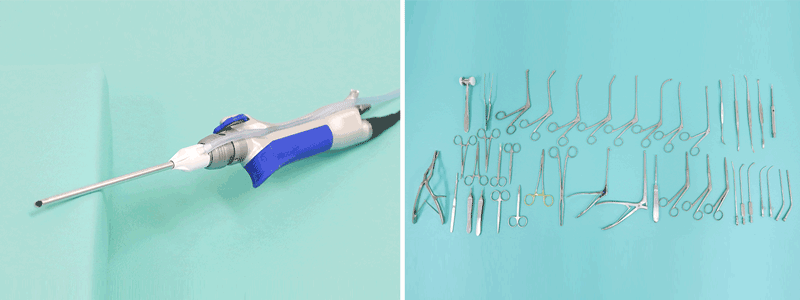

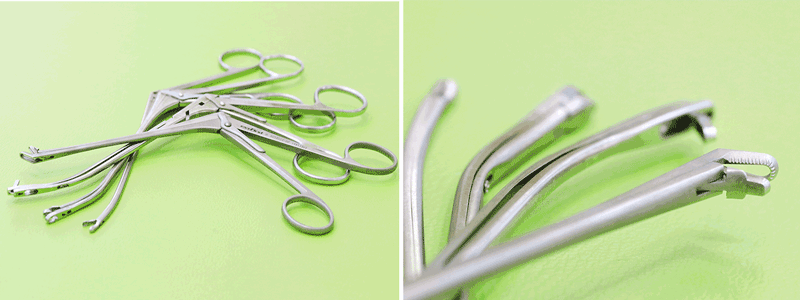

当院では副鼻腔手術ナビゲーションシステム、フルハイビジョンの内視鏡カメラ、マイクロデブリッダー(ポリープを吸引しながら切除する器械)、多数の鉗子(骨や粘膜を切除する細長い専用器具)を導入しております。

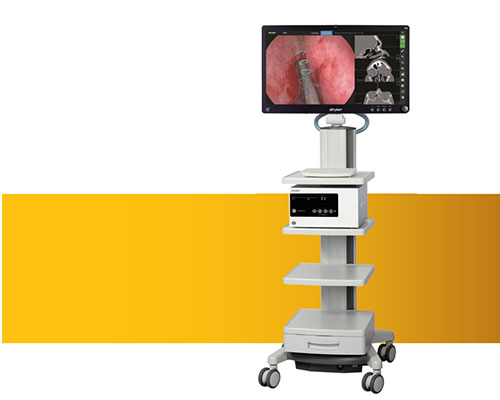

副鼻腔手術ナビゲーションシステム

当院では、全国のクリニックでも導入例が非常に少ない副鼻腔手術ナビゲーションシステムを導入しています。

(令和5年度時点での導入率:

クリニックでは全国で0.1%、総合病院でも57%)

副鼻腔は、構造が非常に複雑で個人差も大きく、

さらにその周囲には脳や眼球といった重要な臓器が隣接しているため、

手術には高い精度と慎重さが求められます。

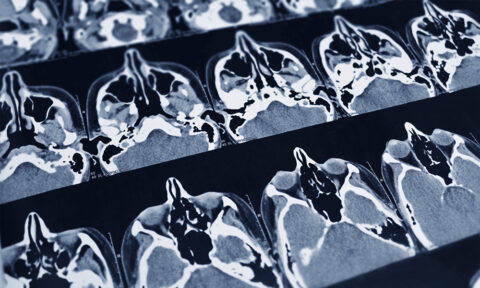

このナビゲーションシステムでは、

磁場を用いることで術前に撮影したCT画像上に

手術器具の位置をリアルタイムで表示します。

骨に囲まれた空間の奥や、立体的な構造の裏側など、

内視鏡カメラでは見えにくい場所の把握にも役立ち、

より正確で安全な手術を可能にします。

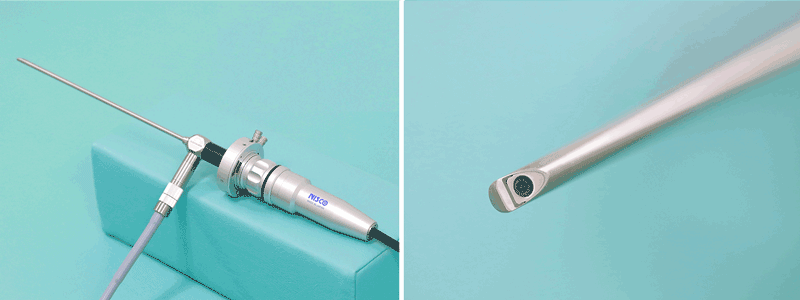

フルハイビジョンの内視鏡カメラ

フルハイビジョンのカメラユニットを用いて画面をみながら手術を進めます。

4mmの細い内視鏡を使用しており精密な手術を行うのに必要な高画質が得られます。

副鼻腔の構造は複雑なため複数の角度の内視鏡を取り揃えており見落としを防いでいます。

マイクロデブリッダーと多数の鉗子類

当院では局所麻酔下に手術を行うため、全身麻酔よりも「鼻に優しい」手技が求められます。

様々な先端の形・角度の器械を取り揃え、適切に使い分けることにより鼻に負担がかからないように手術を行っております。

術後の負担が軽い止血剤

当院の術後の鼻内充填方法については、

・自然と溶けていくの綿状の止血剤 や

・すぐに抜けるタイプのスポンジ状の止血剤

を使用しています。

抜去時の苦痛が強いガーゼをパンパンに詰めて圧迫する方法は用いません。

術後の止血や鼻腔形態の保持の機能と苦痛の少なさを両立しています。

内視鏡下鼻副鼻腔手術の

術前に行う検査

慢性副鼻腔炎では鼻中隔弯曲症、肥厚性鼻炎、アレルギー性鼻炎などを併発していることがあります。

これらの有無も含めて術前に十分な検査を行います。

内視鏡検査

内視鏡を用いて、鼻腔後方まで粘膜の浮腫、鼻汁の程度、ポリープの有無を評価します。

CT

CTは副鼻腔炎を評価する最も優れた検査です。

副鼻腔は入り組んでいるため内視鏡ではすべての副鼻腔を評価するのは困難です。

CTでは全ての副鼻腔の状態を評価することができます。

アレルギー検査

アレルギー性鼻炎があると、鼻の環境が悪化し副鼻腔炎の原因となります。

アレルギー性鼻炎の有無を事前に評価して術前、術後の炎症を抑える治療を行います。

手術の流れ

-

- 1外来受診

- 鼻みずの症状について手術希望をうかがいます。

また、他院からの紹介状や画像データがある場合は持参ください。

鼻中隔弯曲症や肥厚性鼻炎の程度がひどい場合は、医師から手術をおすすめする場合もあります。

-

- 2薬への反応を評価する

- 紹介状がない場合は、まずは鼻みずなどに対する投薬治療を行いその反応性を評価します。

期間は状況によって異なりますが、最低2週間から1ヶ月程度です。

投薬治療で効果が不十分である場合に手術の適応となります。

(他院からの紹介状がある場合は保存治療が無効であることの証明となるため省略が可能です。)

-

- 3手術日の決定

- 投薬治療で改善がない場合、手術の適応となります。

この段階で空きのある日程の中から選択いただき手術日を決定します。

-

- 5手術当日

- ・術前点滴、術前処置

鎮静剤を点滴を行います。

また術前処置として鼻の中に麻酔液のついたガーゼを挿入し15~20分程度安静にします。

・手術

手術開始時に局所麻酔をおこないます。

各副鼻腔を順次開放していき、内部の状態を評価します。

炎症所見があれば膿を吸引したり炎症粘膜を切除します。

必要に応じて粘膜の一部を顕微鏡で組織を確認する病理検査に提出します。

最後に止血を確認し、鼻の中にタンポン(スポンジ)を挿入して手術終了です。

・帰宅

手術後に約1時間安静にする時間を取り、問題がないことを確認し帰宅となります。

-

- 6術後

- 3~4日後に鼻内のタンポンを取り除きます。

その後は週1回程度の経過観察を行います。(傷の治り方によって前後します)

術後の粘膜はゴミが付きやすくなるので、自宅では鼻洗浄を頻回に行っていただきます。

切開した傷は1週間程度でくっつき、1ヶ月もすると粘膜は出血しにくい安定した状態になります。

完全に粘膜が回復するまで3ヶ月程度かかるため、術後の経過観察を継続します。 - ポリープについては再発のリスクがあるため慢性副鼻腔炎では1年程度、

再発リスクが極めて高い難病に該当する好酸球性副鼻腔炎の場合は数年間の経過観察を行います。

手術時間

内視鏡下鼻副鼻腔手術は開放する副鼻腔の数にもよりますが、片側おおよそ30分程度です。

(下鼻甲介手術や、鼻中隔矯正術など複数の手術を同時にを行う場合は2時間前後かかる場合があります。)

内視鏡下鼻・副鼻腔手術の

副作用、合併症とリスク

術後出血

粘膜を切開したり、骨を一部切除するため一定量の出血があります。

鼻内にタンポンを入れているときは圧迫止血が行われており大きな問題になることは非常にまれです。

大量に出血することは大変まれですが、その場合は止血の処置を行う必要が生じる可能性があります。

術後創部の感染

慢性副鼻腔炎ではもともと副鼻腔炎の換気が悪く、細菌感染が起こりやすい状態となっています。

手術でその改善を目指しますが、術後の回復期に粘膜が腫れることにより換気が悪くなり再度最近感染が起きてしまう場合があります。

その場合は抗菌薬を用います。術後に行う鼻洗浄(鼻うがい)をしっかり行うことで予防に繋がります。

副鼻腔炎・鼻ポリープの再発

副鼻腔炎の手術を行ったあとでも炎症が遷延する場合、慢性副鼻腔炎や鼻ポリープが再発してしまう場合があります。

特に好酸球性副鼻腔炎の場合はポリープの再発率が高いため、術後のフォローが重要です。

手術後にポリープなどが再発せずに良好に経過する割合は70%程度です。

難病の好酸球性副鼻腔炎の場合、重症度によっては半数以上の方が再発します。

ただし外来での処置や内服治療、そのほかの追加治療によって再手術を回避できることも多いので

術後も状態をしっかり確認していくことが大切です。

手術費用

慢性副鼻腔炎には多くの術式があります。

どの術式を選択するかは、内視鏡やCTの所見を勘案して決定します。

以下に比較的行う頻度の高い副鼻腔炎の手術を紹介します。

手術名:K340-4 内視鏡下鼻・副鼻腔手術Ⅱ型(副鼻腔単洞手術;片側)

| 保険点数 | 12,000点 |

| 自己負担額 | 36,000円(3割負担) |

手術名:K340-5 内視鏡下鼻・副鼻腔手術Ⅲ型(選択的(複数洞)副鼻腔手術;片側)

| 保険点数 | 24,910点 |

| 自己負担額 | 74,730円(3割負担) |

手術名:K340-6 内視鏡下鼻・副鼻腔手術Ⅳ型(汎副鼻腔手術)

| 保険点数 | 32,080点 |

| 自己負担額 | 96,240円(3割負担) |

(これに加えて再診料、処方料などがかかります。)

他に鼻閉の原因疾患が

併発していた場合

鼻づまりでお困りの方は

- 肥厚性鼻炎

- 鼻中隔弯曲症

- 鼻茸、鼻ポリープ

- 慢性副鼻腔炎

などの鼻の疾患を併発している場合があります。

その場合は同時にそれらの手術を施行することも可能です。

これらの手術の適応についても各種検査を行い判断いたしますので、当院までご相談ください。

高額療養費制度について

手術総額が一定額を上回った場合、「高額療養費制度」もご利用できます。

高額療養費とは、1ヶ月単位で定められた医療費以上の自己負担が免除される制度です。

ある1ヶ月の間にかかった医療費の自己負担額が高額になった際に、一定の金額を超えた分が、あとで払い戻されます。

手術をおこなう場合には医療費が高額になりがちなため、この高額療養費制度をご紹介しております。

加入する健康保険組合に事前に手続きを行うと「限度額適用認定証」が発行されます。

この認定証を事前に申請し、手術の日にご提示いただくと負担額が軽くなります。

加入している保険(国民健康保険、健康保険、船員保険、共済組合、後期高齢者医療制度)や、年収により条件が異なります。

詳しくは加入している保険にお問合せください。

※事前に「限度額適用認定証」交付を受けなかった場合は、

手術を受けた月の翌月の初日から2年以内に手続きすれば適用されます。

医療保険組合独自の

付加給付制度について

高額療養費制度以外に保険組合独自の「付加給付」として、

上記の高額医療費の額よりも低い自己負担限度額を設定している組合もあります。

詳細につきましては、ご自身が加入する保険組合にお問い合わせください 。

*手術費用以外に術前の検査料、再診料、術後の薬剤料等が加わります。

副鼻腔炎の手術について迷っている方向けの記事はこちら。